作者 山西省政协民族和宗教委员会原巡视员 王建国

朔州市

山西省雁北地区西南部,同蒲铁中线上。秦置马邑县,北齐改朔州。据《元和郡县志》,朔州由今内蒙古和林格尔侨徙今治。1988年设朔州市。

山阴县

山西省北部,同蒲铁路线上。辽置河阴县,以在桑干河之阴,水南曰阴,故名。金大定七年(1167年)因与郑州属县同名,改为山阴县。以县在复宿山之北故名。

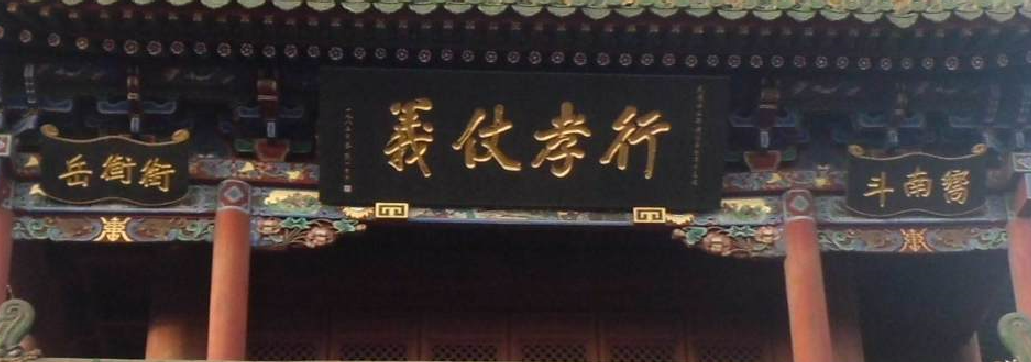

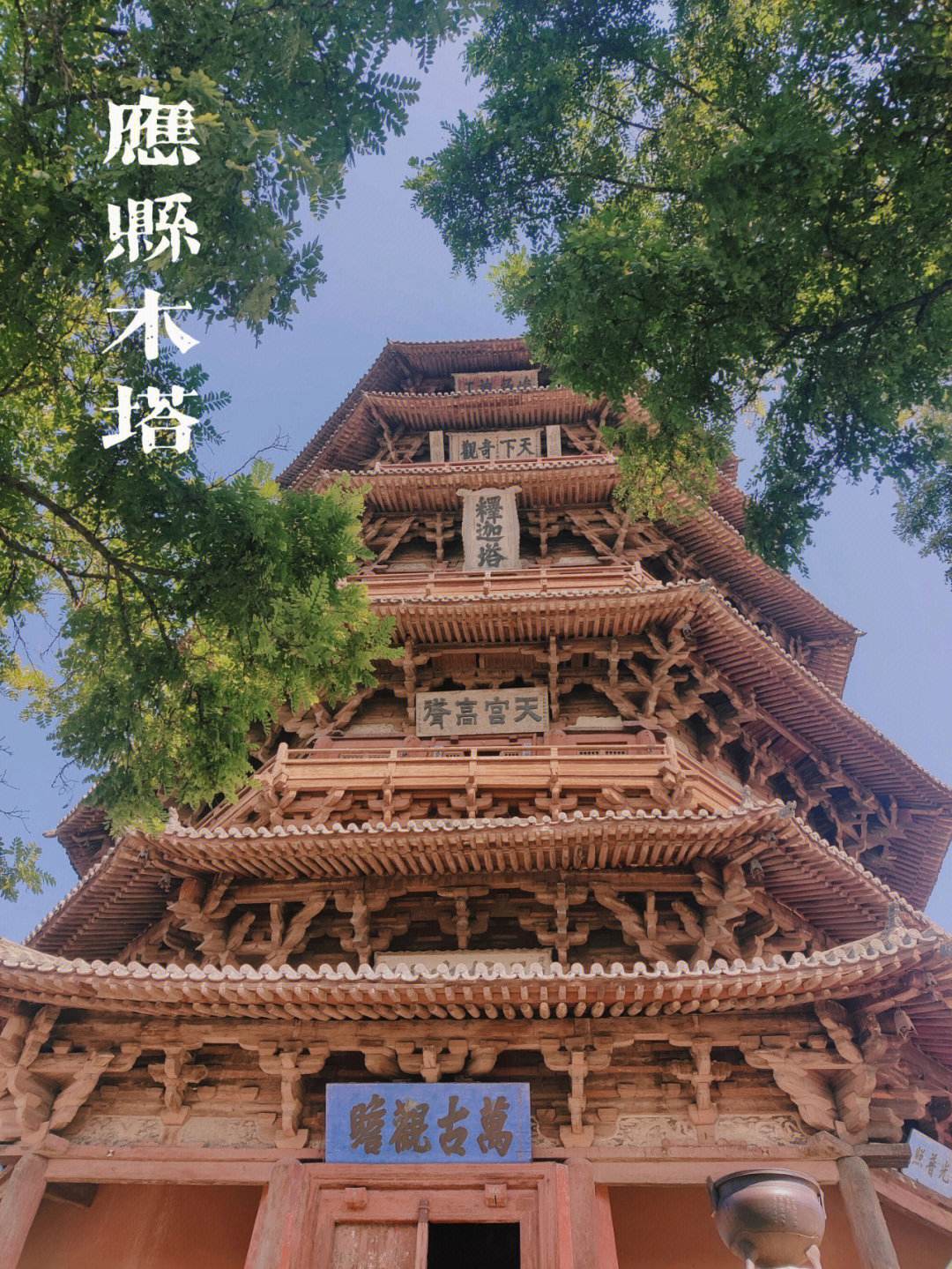

应县

山西省北部。古称应州,据《应州续志》载:以境内龙首,雁门二山南北相应,城当其间故名。1912年建县。县城北部有世界著名的木塔。应县木塔也叫佛宫寺释迦塔。它和埃菲尔铁塔,意大利比萨斜塔并称世界三大奇塔。

右玉县

山西省西北部,北与内蒙古自治区接壤。唐天宝年间置静边军于右玉城。辽、金皆为云中县地,元为大同县地。明永乐七年(1409年)治大同右卫,正统十四年(1449年)治玉林卫,称右玉林卫。清初称右玉卫,雍正三年置右玉县。县名为右玉林卫的省称,由大同右卫和玉林卫而得名。

怀仁县

山西省北部,同蒲铁路线上。辽置怀仁县。据《怀仁县志》载,辽时“因阿保机与晋王李克用面会东城,取怀想仁人之义,故名”。

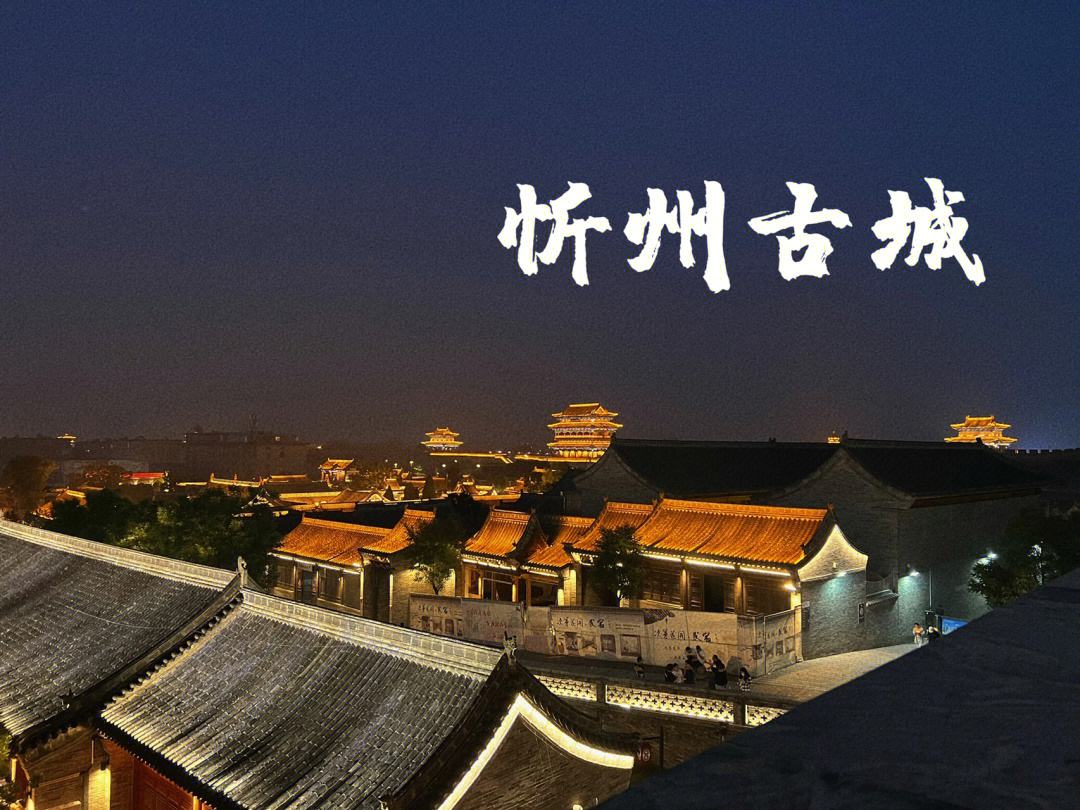

忻州市

山西省中部偏北,同蒲铁路线上。隋置忻州。《清一统志》引《魏土地记》称:“汉高祖出于城之围,还军至此,六军忻然(按,忻、欣同义),故名。”又据《元和郡县志》,忻县,以要塞忻口为名。境内有忻口山。1912年置忻县。1983年改县为忻州市。

代县

山西省北部,京原铁路线上。西汉置广武县。隋开皇十八年(598年)避太子讳改广武县为雁门县。唐置代州。代,本古国名。明洪武三年(1373年)改代州为代县。县因州名。

神池县

山西省西北部。汉为楼烦县,北周置神武县,明代置神池堡,因神池为名。清雍正三年(1725年)设神池县。“地少平,有水一浤,生于源,去无迹,旱不涸,雨不盈,鱼藻不生.名曰神池。” 实为地下泉水,故冬夏不涸。

五寨县

山西省西部。嘉靖十六年(1537年)建五寨堡,以堡辖东、西、南、北、中五大牧寨屯牧于此,故名。清雍正三年(1785年)置五寨县。

五台县

山西省东北部,东与河南省相邻。汉设虑□县,北魏改驴夷县,隋改五台县。据《元和郡县志》,五台县,以境东北五台山得名。

原平市

山西省中部,京原、同蒲铁路线上。西汉置原平县,北魏置石城县,隋称平寇县,又改名崞县。1960年县治迁于原平镇,改为原平县。县因原平镇得名。1993年设市。

偏关县

山西省西北端,北依长城,西临黄河。古称林湖,五代置偏头砦(同寨),元改偏头关,清改称偏关县。据《天下郡国利病书》:“偏头关东连丫角山,西通黄河,与套虏仅隔一水,其地东仰西伏,故名。”据《偏关县志》,城临偏头关,以关名县。

静乐县

山西省中部偏北,汾河上游。隋开皇三年(583年)置岢岚县,后改汾源县。隋大业四年(608年)改为静乐县。以边境静乐为名。

繁峙县

山西省东部偏北,京原铁路线上。北魏侨置繁峙县于石城县境,繁峙县故治在原平县南板寺村。据《崞县志》称,故治在县南五十里之繁峙村。板寺即繁峙之讹。据《迁城记》:“繁峙,雁门塞下邑也。城于山麓,群山环而拱之,故曰繁峙”。

宁武县

山西省北部,同蒲铁路线上。唐末置宁武军,取北魏广宁、神武二郡尾字为名。清置宁武府,后改宁武县。

保德县

山西省西部偏北,西与陕西省相邻。唐为岚州地,金置保德州。据《保德州志》,保德,城濒黄河,扼山陕往还要冲,取义“民保于城,城保于德”。

定襄县

山西省中部偏北,忻县地区东南部。西汉置定襄郡,郡治在今内蒙古和林格尔之北,定襄郡下有定襄县,在今呼和浩特东南。据《史记正义》,按古代谥法,“辟地为襄”,“辟地有德,襄”。把和林格尔一带名为定襄,表示这个新建制的地区安定了。据嘉庆《一统志》,后汉末由内蒙古呼和浩特和凉城间侨徙今治。唐武德四年(621年)于今治置定襄县。

河曲县

山西省西北部,北与内蒙古自治区接壤,西与陕西毗连。金置河曲县,据《读史方舆纪要》,县城西濒黄河,恰当河之弯曲处,因名河曲。

岢岚县

山西省西北部。宁岢铁路终点。隋大业年间置岢岚镇。据《太平寰宇记》,岢岚县,因境东北岢岚山得名